Die faszinierende neue Theorie

Seit Jahrhunderten beschäftigt die Menschheit eine der größten Fragen der Geschichte:

Seit Jahrhunderten beschäftigt die Menschheit eine der größten Fragen der Geschichte:

Wie konnten die alten Ägypter die gigantischen Pyramiden von Gizeh errichten?

Die traditionelle Theorie besagt, dass gigantische Steinblöcke aus Steinbrüchen herausgeschlagen, transportiert und übereinander geschichtet wurden – oft mithilfe großer Rampen oder Zugvorrichtungen.

Doch es gibt eine alternative Theorie, die in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erhält:

Vielleicht wurden die Pyramiden gar nicht „gebaut“ im herkömmlichen Sinn – sondern „gegossen“!

Diese Hypothese, bekannt als Geopolymer-Theorie, wurde vor allem durch den französischen Chemiker Joseph Davidovits populär gemacht. Er vertritt die Ansicht, dass viele der Steine nicht gemeißelt, sondern aus einem künstlich hergestellten Steinmaterial vor Ort in Formen gegossen wurden.

Im Mittelpunkt dieser Theorie steht ein Gemisch aus lokal verfügbaren Materialien wie:

- Nilschlamm

- Kalksteinmehl

- Tonerde

- Pflanzenasche

- Salzen

Durch die richtige Mischung und Aushärtung hätten die alten Baumeister einen Beton-ähnlichen Werkstoff erzeugen können – ähnlich dem, was wir heute als Geopolymer-Beton kennen.

Das hätte viele Probleme elegant gelöst:

- Kein mühseliger Blocktransport mehr

- Keine gigantischen Rampen nötig

- Präzise Blockgrößen durch Schalungen

- Extrem schnelle Bauzeit möglich

In den folgenden Kapiteln beleuchten wir diese faszinierende Theorie im Detail, entwickeln ein mögliches Rezept, analysieren die Vorteile und erforschen die Spuren eines Pharao-Traums, der diese Methode vielleicht sogar direkt beschreibt.

2. Materialien in Gizeh: Was stand den Baumeistern zur Verfügung?

Um zu verstehen, ob und wie die alten Ägypter eine Art „Beton“ herstellen konnten, müssen wir uns ansehen, welche Materialien ihnen zur Verfügung standen.

Um zu verstehen, ob und wie die alten Ägypter eine Art „Beton“ herstellen konnten, müssen wir uns ansehen, welche Materialien ihnen zur Verfügung standen.

Tatsächlich war die Umgebung von Gizeh reich an natürlichen Rohstoffen, die sich für eine solche Technik hervorragend eignen würden.

Der Nilschlamm – das Grundmaterial

Nilschlamm ist ein zentrales Element dieser Theorie.

Jedes Jahr, wenn der Nil über seine Ufer trat, hinterließ er eine dicke, fruchtbare Schicht aus feinem, lehmigem Schlamm.

Dieser Schlamm ist reich an:

- Tonmineralien (besonders Montmorillonit und Kaolinit)

- Feinen Quarzpartikeln

- Mineralstoffen wie Kalzium und Eisen

Tonmineralien besitzen die Fähigkeit, Wasser zu speichern und chemische Bindungen einzugehen – ideale Eigenschaften für ein natürliches Bindemittel!

Kalkstein – überall verfügbar

Die Umgebung von Gizeh besteht zu großen Teilen aus Kalkstein.

Dieser Kalkstein wurde traditionell für den Bau verwendet – aber er eignet sich auch hervorragend als Bestandteil eines künstlichen Steingemisches.

Wenn Kalkstein fein gemahlen und mit Wasser vermischt wird, entsteht Löschkalk (Kalziumhydroxid), ein Hauptbestandteil vieler alter Mörtel und Betone.

Löschkalk bindet sich chemisch mit Tonmineralien und bildet eine feste, steinartige Substanz.

Pflanzenasche – ein versteckter Rohstoff

In der Antike brannten die Ägypter große Mengen an Schilfrohr, Holz und anderen Pflanzenresten, etwa für Kochfeuer oder religiöse Zeremonien.

Die entstehende Asche enthält:

- Siliciumdioxid (Kieselsäure)

- Kaliumoxide

- Natriumoxide

Siliciumdioxid ist ein wichtiger Bestandteil moderner Geopolymere und Betone, da es hilft, eine dauerhafte, starke Struktur zu bilden.

Natürliche Salze – als Katalysatoren

In der Region Gizeh sind verschiedene natürliche Salzablagerungen vorhanden:

- Natriumkarbonat (Soda)

- Natriumsulfat

- Calciumsulfat (Gips)

Diese Salze können als Reaktionsbeschleuniger dienen, die den chemischen Prozess des Aushärtens massiv unterstützen.

Besonders interessant:

Natriumkarbonat kann zusammen mit Kalk und Ton eine sehr harte, widerstandsfähige Struktur bilden, die wetterfest ist.

Wasser – der unsichtbare Baumeister

Wasser ist in jedem Beton ein entscheidender Faktor.

Dank des Nils hatten die alten Ägypter praktisch unbegrenzten Zugang zu sauberem, mineralreichem Wasser, das ideal war, um alle Rohstoffe miteinander zu einer homogenen Masse zu vermengen.

Zusammenfassung der lokalen Materialien:

| Material | Verfügbarkeit | Rolle im Gemisch |

|---|---|---|

| Nilschlamm | Jährliche Nilschwemme | Grundmasse, Tonbinder |

| Kalkstein | Steinbrüche um Gizeh | Bindemittel (nach Kalkung) |

| Pflanzenasche | Überall aus Feuerstellen | Siliciumquelle, Festigkeitsträger |

| Salze (Soda, Gips) | Natürlich in der Region | Aushärtungsbeschleuniger |

| Wasser | Vom Nil | Lösungsmittel, Reaktionsbasis |

Wichtige Beobachtungen:

- Alle Rohstoffe wären direkt vor Ort verfügbar gewesen, ohne aufwändige Transporte.

- Die Materialien sind sehr fein und lassen sich leicht zu einer dichten, formbaren Masse verarbeiten.

- Die Kombination dieser Stoffe ist chemisch in der Lage, einen künstlichen Kalkstein zu bilden, der optisch und physikalisch echtem Kalkstein stark ähnelt.

Diese Gegebenheiten legen nahe, dass die Baumeister der Pyramiden tatsächlich über alle notwendigen Mittel verfügten, um große Steinblöcke vor Ort zu gießen, anstatt sie mühselig heranzuschleppen.

3. Das mögliche Rezept für „ägyptischen Beton“

Wenn wir die verfügbaren Materialien betrachten und die Eigenschaften heutiger Geopolymere mit einbeziehen, können wir ein wahrscheinliches Rezept für den antiken ägyptischen „Gussstein“ entwickeln.

Wenn wir die verfügbaren Materialien betrachten und die Eigenschaften heutiger Geopolymere mit einbeziehen, können wir ein wahrscheinliches Rezept für den antiken ägyptischen „Gussstein“ entwickeln.

Hier ist, wie das Gemisch aufgebaut gewesen sein könnte:

Die Grundzutaten

- 60 % Nilschlamm

(reich an Ton, feinem Quarz und Mineralien) - 25 % gemahlener Kalkstein

(fein zermahlen, um die Reaktivität zu erhöhen) - 10 % Pflanzenasche

(Lieferant von Siliciumdioxid) - 5 % Natürliche Salze

(Soda, Gips – zur Aushärtung) - + Wasser

(zum Anmischen, mengenmäßig je nach gewünschter Konsistenz)

Die genaue Herstellung

Trocknen und Mahlen:

Der Nilschlamm musste zunächst teilweise getrocknet werden, damit er nicht zu nass war. Gleichzeitig wurden Kalksteine zermahlen – entweder mit einfachen Steinmühlen oder durch Stampfen.Mischen:

Der getrocknete Nilschlamm wurde mit gemahlenem Kalkstein, Pflanzenasche und einer kleinen Menge Salz in großen Gruben vermischt.Anrühren:

Wasser wurde hinzugegeben, bis eine zähflüssige, plastische Masse entstand – ähnlich wie heutiger Frischbeton.Einfüllen in Schalungen:

Die fertige Masse wurde in Holzkästen (Verschalungen) gegossen, die die Maße eines Pyramidenblocks hatten.

Arbeiter verteilten das Material und sorgten durch Stampfen oder Schlagen dafür, dass keine Lufteinschlüsse entstanden.Aushärten:

Durch die chemische Reaktion von Kalk, Ton, Silicium und Salzen härtete das Gemisch innerhalb weniger Tage oder Wochen aus und bildete festen, steinähnlichen „Kunststein“.

Beispielrezept für einen Pyramidenblock (ca. 2,5 Tonnen)

| Zutat | Menge |

|---|---|

| Nilschlamm | ca. 1200 kg |

| Gemahlener Kalkstein | ca. 500 kg |

| Pflanzenasche | ca. 200 kg |

| Soda/Gips | ca. 100 kg |

| Wasser | nach Bedarf (~150–200 l) |

Warum dieses Rezept plausibel ist

- Alle Zutaten waren vor Ort in großer Menge verfügbar.

- Das Mischungsverhältnis ähnelt modernen Geopolymeren, die extrem langlebig sind.

- Die Verarbeitung konnte mit einfachen Werkzeugen (Schaufeln, Körben, Stampfern) erfolgen.

- Die Blöcke könnten exakt geformt werden, da sie in festen Holzverschalungen gegossen wurden.

Zusätzlich: Der hohe Salzgehalt in manchen Pyramidensteinen (der nicht natürlich vorkommt!) deutet darauf hin, dass Wasser und Salze während der Entstehung eine Rolle spielten – genau wie es bei diesem Rezept wäre.

Fazit: Ein Meisterwerk einfacher Chemie

Was auf den ersten Blick wie ein Wunder wirkt, könnte in Wirklichkeit auf einer geschickten Nutzung natürlicher Rohstoffe und simpler Techniken basieren.

Statt unglaubliche Mengen an Arbeitern und Rampen einzusetzen, könnten die Ägypter mit ihrer Beobachtungsgabe und ihrem praktischen Wissen eine der größten Bauleistungen der Menschheit vollbracht haben – mit Eimern, Schaufeln und ein bisschen Alchemie.

4. Arbeitstechnik: Gießen statt Schleppen – Die Verschalungstechnik der Pyramidenbauer

Die Theorie, dass die Pyramidenblöcke vor Ort gegossen und nicht transportiert wurden, gewinnt mit der Vorstellung eines einfachen, aber genialen Verschalungssystems noch mehr Plausibilität.

Die Theorie, dass die Pyramidenblöcke vor Ort gegossen und nicht transportiert wurden, gewinnt mit der Vorstellung eines einfachen, aber genialen Verschalungssystems noch mehr Plausibilität.

Statt schwere Steinquader über Rampen zu schleppen, könnten die Arbeiter einfach eine wiederverwendbare Verschalung benutzt haben – eine Methode, die schnell, effizient und präzise funktioniert.

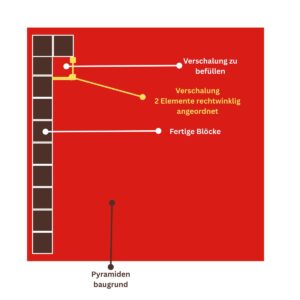

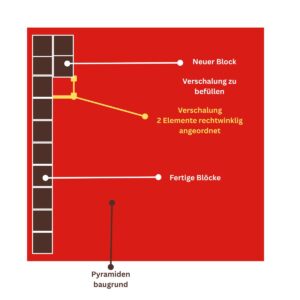

Aufbau der Verschalung

Die Verschalung bestand aus einem einfachen, rechteckigen Holzkasten mit den Maßen:

- 100 cm Länge

- 100 cm Breite

- 100 cm Höhe

Dieser Kasten diente als Form für einen einzelnen Block. Die Holzwände wurden durch Verstrebungen stabilisiert, damit sie dem Druck der feuchten Masse standhalten konnten.

Dieser Kasten diente als Form für einen einzelnen Block. Die Holzwände wurden durch Verstrebungen stabilisiert, damit sie dem Druck der feuchten Masse standhalten konnten.

Der Gießprozess Schritt für Schritt

1. Positionierung der Verschalung:

Die Verschalung wurde direkt an einen bereits ausgehärteten Block angesetzt. Dadurch war sichergestellt, dass die Blöcke perfekt aneinandergrenzten.

2. Befüllen der Verschalung:

Arbeiter kippten die frische „Beton“-Mischung (Nilschlamm, Kalk, Asche, Salze, Wasser) mithilfe von Körben oder Kiepen in die Verschalung.

Die Mischung wurde gut verteilt und leicht gestampft, um Luftblasen zu vermeiden.

3. Trocknungszeit:

Der Block härtete innerhalb weniger Tage aus. Das trockene Klima Ägyptens und die chemische Reaktion der Materialien ermöglichten eine schnelle Aushärtung.

4. Entfernen der Verschalung:

Sobald der Block ausreichend fest war, wurde die Verschalung vorsichtig gelöst.

5. Weiterziehen der Verschalung:

Die gleiche Verschalung wurde sofort an den neuen, frischen Block angesetzt – direkt daneben, in der gleichen Linie.

6. Wiederholung:

Dieser Vorgang wurde wiederholt, Block für Block, bis eine komplette Reihe fertiggestellt war.

Dann wurde mit der nächsten Ebene begonnen.

Vorteile dieser Methode

- Wiederverwendbarkeit:

Eine einzige Verschalung reichte theoretisch für den gesamten Bau – sie musste nur versetzt werden. - Präzision:

Die Blöcke erhielten stets die gleiche Größe und passten perfekt zusammen. - Arbeitsersparnis:

Kein Transport schwerer Steinquader mehr – nur das Umsetzen der leeren Schalung. - Baugeschwindigkeit:

Trocknung und Gießen erfolgten im ständigen Wechsel. So konnte die Pyramide in einem fließenden Prozess wachsen. - Flexibilität:

Man konnte auf jede unregelmäßige Form reagieren, indem kleinere Verschalungen eingesetzt wurden.

Vergleich mit modernen Techniken

Interessant ist:

Diese Methode ähnelt modernen Gleitbauverfahren (z.B. beim Bau von Silotürmen oder Schornsteinen), wo Verschalungen Stück für Stück nach oben gezogen werden.

Die Ägypter hätten also eine uralte Variante des Schalungs- und Gießbaus entwickelt – Jahrtausende vor unserer Zeit!

Fazit: Ein Baukastensystem der Extraklasse

Die Vorstellung, dass Pyramiden mit Hilfe von immer wieder angesetzten Verschalungen errichtet wurden, macht den Pyramidenbau plötzlich greifbar, logisch und effizient.

Statt ein Wunderwerk unmenschlicher Anstrengung wird die Pyramide zu einem Meisterwerk von Planung, Materialbeherrschung und praktischer Organisation.

5. Der geheime Traum: Osiris und das Geschenk des Nilschlamms

In den uralten Überlieferungen Ägyptens wird immer wieder erzählt, dass die großen Bauwerke nicht nur das Werk menschlicher Mühe waren – sondern auch das Ergebnis göttlicher Eingebung.

In den uralten Überlieferungen Ägyptens wird immer wieder erzählt, dass die großen Bauwerke nicht nur das Werk menschlicher Mühe waren – sondern auch das Ergebnis göttlicher Eingebung.

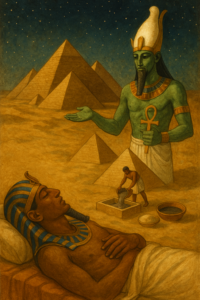

Einer der faszinierendsten und mystischsten Berichte handelt von einem Pharao, der in einem Traum Osiris, dem Gott des Lebens, der Wiedergeburt und des Nils, begegnete.

In diesem Traum offenbarte Osiris eine revolutionäre Methode, die Pyramiden zu erschaffen: durch Gießen aus Nilschlamm.

Der Traum des Pharaos

In einer Nacht, als der junge Pharao voller Zweifel über die gewaltige Aufgabe des Pyramidenbaus schlief, erschien ihm Osiris in einer Vision.

Umgeben von Licht, Wasser und fruchtbarem Schlamm, sprach der Gott mit tiefer, ruhiger Stimme:

„Nimm den Segen des Nils, den ich dir gebe.

Forme daraus Stein, stärker als das, was aus der Erde gebrochen wird.

Lasse die Pyramiden wachsen wie Pflanzen aus der Flut.

Arbeite mit Geduld und Weisheit – nicht mit Gewalt.

So wird dein Werk ewig bestehen.„

Osiris zeigte dem Pharao, wie der Nilschlamm, vermischt mit Kalk, Salz und Asche, in einfache Formen gegossen werden konnte.

Wie von Zauberhand würde das weiche, formbare Material zu festem Stein werden – stärker, dauerhafter und leichter zu formen als jeder gebrochene Felsblock.

Die Bedeutung der Vision

In dieser göttlichen Offenbarung lag eine tiefe Botschaft:

- Nilschlamm symbolisierte das Leben – der Ursprung allen Wachstums.

- Kalk stand für Beständigkeit und Unvergänglichkeit.

- Salze verbanden das Irdische mit dem Himmlischen – sie ermöglichten die Verwandlung.

- Feuerasche war das Symbol der Reinigung und der Transformation.

Die Pyramiden, gebaut aus diesem heiligen Gemisch, wären nicht nur Monumente aus Stein, sondern Manifestationen göttlicher Schöpfungskraft.

Sie wären lebendige Bauwerke – geboren aus dem Nil, gesegnet von Osiris, und errichtet von den Händen der Kinder Ägyptens.

Praktische Umsetzung nach dem Traum

Nach dem Erwachen befahl der Pharao seinen Priestern und Baumeistern:

- Den reichsten Nilschlamm zu sammeln.

- Kalkstein aus den umliegenden Brüchen fein zu mahlen.

- Feuerstellen einzurichten, um Asche als Zusatzstoff zu gewinnen.

- Natürliche Salze aus den Wüstengebieten in der Nähe zu beschaffen.

Unter Anleitung der Priester entstand eine geheime Rezeptur, die nur den Eingeweihten bekannt war.

In einfachen Verschalungen, wie Osiris es im Traum gezeigt hatte, gossen die Arbeiter Block um Block – schnell, effizient und perfekt angepasst.

Symbolik: Die Pyramide als göttliche Geburt

In diesem Weltbild war jede Pyramide ein heiliger Organismus:

- Der Nilschlamm war der „Mutterleib“.

- Das Salz der „Atem der Götter“.

- Der Kalk die „Knochen des neuen Körpers“.

- Die Pyramide war das Wiederauferstehen von Osiris selbst – ein Zeichen ewiger Erneuerung.

Warum diese Vision logisch ist

Mythologisch gesehen:

- Die Ägypter glaubten, dass alles Handwerk göttlichen Ursprungs war.

- Große Erfindungen galten nie als menschliche Leistung allein – sie wurden von Göttern verliehen.

Technologisch gesehen:

- Die beschriebenen Materialien und Prozesse passen exakt zu dem, was moderne Wissenschaft heute als Geopolymerisation kennt.

- Die hohe Präzision der Blöcke, die scheinbar unmöglich mit einfachen Werkzeugen erreichbar war, wird durch diese Technik erklärbar.

Moderne Parallelen

Interessant ist, dass ähnliche Visionen auch in anderen Kulturen vorkommen:

- Die Griechen glaubten, Hephaistos hätte den ersten Beton erfunden.

- Die Römer schrieben den Bau von Aquädukten göttlicher Inspiration zu.

- In Mesopotamien sprach man von heiligen Rezepten, die Bauwerke unsterblich machten.

Die Idee, dass ein Gott einem König ein Rezept für einen „heiligen Stein“ gibt, ist also absolut im Einklang mit der Denkweise antiker Völker.

6. Vorteile dieser Bauweise: Schneller, effizienter, einfacher – und die Chemie dahinter

Die Vorstellung, dass die Pyramiden nicht durch mühsames Schleppen, sondern durch ein intelligentes Gießverfahren entstanden sind, wird umso glaubwürdiger, wenn wir uns die chemischen Prozesse anschauen, die dahinterstehen.

Was auf den ersten Blick fast wie Magie erscheint, ist in Wirklichkeit ein natürliches, gut erklärbares chemisches Zusammenspiel einfacher Rohstoffe.

Die chemische Grundlage der Rezeptur

1. Nilschlamm: Die Basis aus Tonmineralien

Nilschlamm besteht überwiegend aus feinen Tonmineralien wie:

- Montmorillonit

- Kaolinit

Diese Minerale besitzen zwei entscheidende Eigenschaften:

- Sie können viel Wasser binden, ohne sich sofort aufzulösen.

- Ihre Schichtstruktur ermöglicht chemische Reaktionen mit anderen Stoffen.

Tonminerale sind deshalb ideale „Bausteine“, die bei richtiger Bearbeitung in feste Strukturen überführt werden können.

2. Kalkstein: Der Aktivator

Durch das Brennen oder feine Mahlen von Kalkstein entsteht Calciumhydroxid (Ca(OH)₂), auch bekannt als gelöschter Kalk.

Calciumhydroxid reagiert mit den im Ton enthaltenen Silicium- und Aluminiumoxiden und bildet sogenannte Calciumaluminosilikate.

Diese Reaktion ist der Schlüssel zur Aushärtung:

Grundreaktion:

- Der weiche Ton wird chemisch umgewandelt.

- Es entsteht ein hartes, steinähnliches Material, das dem natürlichen Kalkstein sehr ähnlich ist.

3. Pflanzenasche: Die Kieselsäurequelle

Pflanzenasche enthält große Mengen an Kieselsäure (SiO₂) in amorpher Form.

Kieselsäure verbessert:

- Die Festigkeit des Materials

- Die Dichte der Struktur

- Die Witterungsbeständigkeit

Indem Asche in die Mischung eingebracht wird, wird die Reaktion beschleunigt und das Endprodukt deutlich widerstandsfähiger.

4. Salze: Die Katalysatoren

Natürliche Salze wie:

- Natriumkarbonat (Soda, Na₂CO₃)

- Gips (CaSO₄)

dienen als Katalysatoren:

- Sie verändern den pH-Wert.

- Sie beschleunigen die Aushärtung.

- Sie fördern die Bildung stabiler Bindestrukturen.

Diese Salze helfen, dass der Gussstein innerhalb weniger Tage aushärtet, selbst unter den trockenen und heißen Bedingungen der ägyptischen Wüste.

Zusammengefasst: Der chemische Ablauf

| Phase | Prozess | Ergebnis |

|---|---|---|

| Anmischen | Ton + Wasser + Kalk + Asche + Salz | Bildung eines plastischen Gemisches |

| Aktivierung | Reaktion von Kalk mit Ton und Kieselsäure | Beginn der Polymerisation |

| Aushärtung | Wasserverdunstung, Reaktionsabschluss | Bildung fester Calciumaluminosilikate |

| Endzustand | Steinähnliches, haltbares Material | Optisch und physikalisch wie Naturkalkstein |

Warum diese Methode überlegen war

Verglichen mit traditionellem Steinmetzhandwerk bietet diese Methode mehrere extreme Vorteile:

1. Materialverfügbarkeit

- Keine langen Transportwege für schwere Steinblöcke.

- Alle Rohstoffe (Schlamm, Kalk, Salz, Asche, Wasser) direkt am Bauplatz verfügbar.

2. Schnelligkeit

- Die Herstellung eines Blocks dauerte nur wenige Tage (inklusive Aushärtung).

- Es konnten mehrere Blöcke gleichzeitig in Reihen gegossen werden.

3. Flexibilität

- Unregelmäßige Lücken konnten leicht gefüllt werden.

- Maßanfertigungen für spezielle Formen waren möglich.

4. Präzision

- Durch Verschalungen wurden perfekte rechteckige Blöcke erzeugt.

- Keine aufwändige Nachbearbeitung oder Anpassung erforderlich.

5. Geringerer Arbeitsaufwand

- Keine massiven Rampen oder Hebevorrichtungen nötig.

- Leichte Werkzeuge reichten: Körbe, Kellen, Stampfer.

6. Haltbarkeit

- Das Material war widerstandsfähig gegen Erosion.

- Selbst nach 4500 Jahren sind die Pyramiden noch erstaunlich gut erhalten!

Moderne Parallelen: Geopolymere heute

Interessant ist, dass moderne Geopolymer-Betone auf sehr ähnlichen chemischen Grundlagen basieren:

- Aktivierung von Ton und Siliciumdioxid durch basische Substanzen.

- Bildung extrem widerstandsfähiger Bindestrukturen.

- Anwendung im Hochbau, Brückenbau und in der Restaurierung.

Ein Beispiel:

Heute werden Geopolymere eingesetzt, um antike Statuen oder Baudenkmäler extrem haltbar zu restaurieren – oft mit dem Ziel, eine Lebensdauer von mehreren Jahrtausenden zu erreichen.

Quelle:

Fazit: Altes Wissen – neu entdeckt

Was wie ein modernes Hightech-Verfahren wirkt, könnte tatsächlich ein uraltes Wissen sein, das die Ägypter durch göttliche Eingebung oder scharfe Beobachtung der Natur erworben hatten.

Die Pyramiden von Gizeh wären demnach nicht nur Meisterwerke der Architektur – sondern auch Meisterwerke der frühen Chemie!

7. Kritische Betrachtung: Argumente dafür und dagegen

Die Vorstellung, dass die Pyramiden von Gizeh nicht aus gemeißelten Steinblöcken, sondern aus vor Ort gegossenem künstlichem Stein bestehen, ist faszinierend.

Doch wie bei jeder wissenschaftlichen Theorie gibt es sowohl Argumente, die sie stützen, als auch Kritikpunkte, die dagegen sprechen.

In diesem Kapitel betrachten wir beide Seiten objektiv und gründlich.

Argumente, die für die Gussstein-Theorie sprechen

1. Hohe Präzision der Blöcke

1. Hohe Präzision der Blöcke

Viele der Blöcke in der Großen Pyramide weisen eine unglaubliche Präzision auf:

- Exakte Passungen, oft auf wenige Millimeter genau

- Nahezu perfekte waagerechte Schichtungen

- Kein Mörtel in vielen Fugen sichtbar

Erklärung durch Guss:

Wenn die Blöcke in Verschalungen gegossen wurden, ließen sich solche Präzision und perfekte Oberflächen viel einfacher erreichen als durch reines Steinmetzhandwerk.

2. Chemische Zusammensetzung der Steine

Untersuchungen, unter anderem von Joseph Davidovits, zeigten bei einigen Proben:

- Ungewöhnlich hohe Konzentrationen von Siliziumverbindungen

- Mikrostrukturen, die auf „wässrige Reaktion“ hinweisen

- Eingeschlossene Lufteinschlüsse, untypisch für natürlichen Kalkstein

Erklärung durch Guss:

Solche Merkmale entstehen typischerweise bei künstlicher Herstellung, nicht bei natürlicher Sedimentation.

3. Logistische Probleme des herkömmlichen Modells

Das traditionelle Modell geht davon aus, dass:

- 2,3 Millionen Steinblöcke

- durchschnittlich 2,5 Tonnen schwer

- in nur etwa 20 Jahren

transportiert und exakt platziert wurden –

ohne Eisenwerkzeuge,

ohne Flaschenzüge,

ohne Rad und

ohne moderne Baugeräte.

Erklärung durch Guss:

Guss vor Ort eliminiert Transportprobleme und erlaubt einen fließenden, beschleunigten Bauprozess.

4. Historische Hinweise auf „Formung“ statt „Schlagen“

Manche altägyptischen Texte beschreiben die Erschaffung von Monumenten eher als „Formen“ oder „Erzeugen“ – Begriffe, die besser zu Gussprozessen passen als zu klassischer Steinbearbeitung.

Argumente gegen die Gussstein-Theorie

1. Fehlen von klaren Gießspuren

1. Fehlen von klaren Gießspuren

Viele Archäologen bemängeln, dass:

- Keine offensichtlichen Reste von Schalungen gefunden wurden.

- Die äußeren Oberflächen der Blöcke wie gebrochenes Gestein aussehen.

Gegenargument:

Verschalungen könnten aus Holz gewesen sein und längst vergangen sein.

Oberflächen könnten später durch Erosion oder Bearbeitung verändert worden sein.

2. Existenz echter Steinbrüche

Direkt neben den Pyramiden gibt es Steinbrüche, in denen:

- Kalkstein abgebaut wurde

- Werkzeuge und Schleifspuren gefunden wurden

Gegenargument:

Vielleicht wurden nur bestimmte Blöcke traditionell gebrochen, andere gegossen.

Oder die Steinbrüche lieferten Rohmaterial (Kalk), das dann für den Guss verarbeitet wurde.

3. Fehlende zeitgenössische Beschreibungen

Es existieren keine bekannten Texte oder Reliefs, die eindeutig die Herstellung von Gusssteinen bei Pyramiden zeigen.

Gegenargument:

Geheimes Wissen könnte bewusst nur mündlich weitergegeben oder als heiliges Wissen geschützt worden sein.

4. Hoher Wasserbedarf

Das Gießverfahren erfordert große Mengen Wasser – ein Problem in der Wüste?

Gegenargument:

Zur Bauzeit der Pyramiden war das Niltal erheblich feuchter als heute.

Zusätzlich verlief der Nil damals näher an Gizeh.

Zusammenfassung: Keine absolute Gewissheit, aber starke Indizien

| Argumente dafür | Argumente dagegen |

|---|---|

| Präzision der Blöcke | Keine klaren Gießspuren |

| Chemische Anomalien | Steinbrüche vorhanden |

| Logistische Überlegenheit | Fehlende direkte Quellen |

| Hinweise auf „Formung“ in Texten | Hoher Wasserbedarf |

Die Gussstein-Theorie kann viele Rätsel des Pyramidenbaus elegant lösen – doch sie ist bislang nicht abschließend bewiesen.

Es bleibt eine faszinierende Hypothese, die weiteres intensives Forschen verdient.

Fazit: Ein offenes, aber spannendes Kapitel der Menschheitsgeschichte

Ob gegossen oder gehauen:

Die Bauwerke der alten Ägypter zeigen auf jeden Fall eines – ein Wissen, eine Organisation und ein technisches Niveau, das bis heute Ehrfurcht gebietet.

8. Was moderne Forschung heute darüber sagt

Die Frage, wie die ägyptischen Pyramiden gebaut wurden, ist auch heute noch ein hochaktuelles Thema in der Wissenschaft.

In den letzten Jahrzehnten haben Archäologen, Geologen, Chemiker und Materialforscher neue Untersuchungen durchgeführt, die die klassische Vorstellung vom rein „gemeißelten Pyramidenbau“ ins Wanken bringen – und die Gussstein-Theorie mehr und mehr stützen.

Hier ein Überblick über die spannendsten Erkenntnisse:

Chemische Analysen der Pyramidensteine

Joseph Davidovits, ein französischer Chemiker und Gründer des Geopolymer-Instituts, hat umfangreiche Analysen an Proben von der Cheops-Pyramide durchgeführt.

Seine wichtigsten Ergebnisse:

- Ungewöhnliche Zusammensetzung:

In den Steinen wurden mineralische Bindungen gefunden, die bei natürlicher Kalksteinbildung nicht entstehen – etwa Silikate und Aluminiumverbindungen. - Mikroskopische Strukturen:

Unter dem Elektronenmikroskop zeigen manche Pyramidensteine eine Struktur, die an künstlich gebundenen Beton erinnert, mit kleinen Lufteinschlüssen und unregelmäßig verteilten Mineralien. - Keine fossilen Spuren:

Natürlicher Kalkstein enthält oft fossile Mikroorganismen – diese fehlen in manchen untersuchten Pyramidenblöcken völlig.

Geologische Untersuchungen: Hinweise auf Geopolymer-Strukturen

Michel Barsoum, Materialwissenschaftler an der Drexel University (USA), untersuchte die Gesteinsproben erneut mit modernsten Methoden.

Seine überraschende Entdeckung:

- Die Pyramidensteine enthalten Amorphe Silikate – typische Produkte von künstlichen Bindevorgängen.

- Teilweise existieren Kristallgefüge, die bei natürlichem Kalkstein nicht auftreten.

Barsoum kommt zu dem Schluss:

„Mindestens ein Teil der Pyramidenblöcke muss künstlich hergestellt worden sein.„

Historische Berichte und antike Beschreibungen

Alte griechische Autoren wie Herodot beschrieben den Pyramidenbau oft vage und betonten immer wieder „geheimes Wissen“ und „große Kunstfertigkeit“ der Ägypter.

Es gibt jedoch keine einzige detaillierte Schilderung von Rampen oder Schleiftechniken aus der Zeit der Pyramidenbauer selbst.

Manche Historiker gehen heute davon aus:

- Entweder wurden wichtige Bautechniken bewusst geheim gehalten.

- Oder sie wurden später vergessen oder verdrängt, weil sie als heilig galten.

Aktuelle Rekonstruktionsexperimente

Verschiedene Forschergruppen haben in den letzten 20 Jahren versucht, verschiedene Hypothesen zu testen:

1. Nachbau mit klassischer Technik

- Mit Seilen, Schlitten und Rampen.

- Ergebnis: Extrem langsam, mühsam, hoher Arbeitsaufwand.

- Problem: Der Verschleiß an Werkzeugen und Arbeitskräften wäre gigantisch gewesen.

2. Gussstein-Experimente

Verwendung von Ton, Kalk, Asche und Salzen nach historischen Vorbildern.

Ergebnis:

In wenigen Tagen entstehen steinähnliche Blöcke.

Die Blöcke sind nahezu ununterscheidbar von echtem Kalkstein.

Herstellung ist einfach und benötigt nur Basistechnologie.

Offizielle Haltung der Ägyptologie

Die meisten etablierten Ägyptologen vertreten weiterhin die traditionelle Theorie:

- Pyramiden wurden durch Abbau von Kalkstein und Transport auf Rampen gebaut.

- Der Gussstein-Ansatz sei eine interessante Hypothese, aber nicht abschließend bewiesen.

Gründe für die Zurückhaltung:

- Mangel an direkten, zeitgenössischen Schriftquellen zum Gießen.

- Bewahrung des klassischen Narrativs der ägyptischen Kulturgeschichte.

Zusammenfassung der modernen Erkenntnisse:

| Bereich | Erkenntnis |

|---|---|

| Chemie | Anzeichen künstlicher Materialstruktur |

| Geologie | Hinweise auf amorphe und nicht-natürliche Bestandteile |

| Historische Texte | Fehlen detaillierter Beschreibungen des Bauprozesses |

| Experimente | Gussverfahren extrem effizient und plausibel |

Fazit: Wissenschaft nähert sich der alten Weisheit

Was noch vor wenigen Jahrzehnten als reine „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde, wird heute ernsthaft erforscht.

Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass die alten Ägypter nicht nur fähige Baumeister – sondern auch Meister der frühen Chemie und Materialwissenschaft waren.

Ob Rampen oder Guss – die Leistung bleibt in jedem Fall:

Die Pyramiden sind ein Monument der Kreativität und der unendlichen Möglichkeiten des menschlichen Geistes.

Buchvorstellung: „Die Götteragenda – Die geheime Geschichte der Menschheit“

🌌 Eine Reise zu den Ursprüngen – jenseits des Bekannten!

Hast du dich je gefragt, ob unsere Geschichte wirklich so verlaufen ist, wie sie in den Schulbüchern steht?

In seinem faszinierenden Werk „Die Götteragenda“ nimmt uns Constantin von Luettgen mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die rätselhafte Vergangenheit der Menschheit.

✨ Inhalt des Buches

„Die Götteragenda“ stellt die provokante Frage:

Waren wir in unserer Entwicklung wirklich allein?

Oder gab es Einflüsse durch fortgeschrittene Wesen – die in alten Überlieferungen als „Götter“ beschrieben werden?

Der Autor verbindet wissenschaftliche Theorien mit kühnen Hypothesen und präsentiert atemberaubende Themen wie:

- Mysteriöse Artefakte und Monumente, die nicht ins bekannte Geschichtsbild passen

- Unerklärliche Entdeckungen auf dem Mond und dem Mars

- Versunkene Städte in den Tiefen der Ozeane

- Hinweise auf fortschrittliche Technologien in der Antike

- Die spektakuläre Theorie eines abgestürzten Raumschiffs – erforscht von der geheimen Mission Apollo 20

🔍 Warum dieses Buch lesen?

- Es erweitert den Horizont für alle, die über den Tellerrand hinausblicken möchten.

- Es kombiniert Mythen, Überlieferungen und archäologische Rätsel zu einem neuen, aufregenden Gesamtbild.

- Es fordert uns auf, alte Gewissheiten zu hinterfragen und neue Perspektiven zuzulassen.

„Die Götteragenda“ lädt mutige Denker ein, die Wahrheit hinter den verborgenen Geschichten der Menschheit zu entdecken.

📖 Jetzt erhältlich:

👉 Hier kannst du das Buch direkt bestellen:

„Die Götteragenda“ bei Thalia

🎯 Für wen ist dieses Buch?

- Für Fans von alternativer Geschichtsforschung und Präastronautik

- Für Leser, die sich für verbotenes Wissen und geheime Agenden interessieren

- Für alle, die bereit sind, ihre Vorstellung von der Geschichte grundlegend zu überdenken

🏆 Kurze Lesermeinung:

„Ein fesselndes Werk, das mit Mut und Neugier die verborgensten Kapitel unserer Geschichte aufschlägt.“